瓦とは|瓦の種類は?メンテナンスの方法は?ガイドライン工法とは?

瓦(かわら)は、粘土などを主成分とする建築資材で、耐久性・防水性に優れ、日本では古くから屋根材として多くの建物に使われてきました。

瓦同士を重ね合わせて配置することで、雨風を効果的に遮り、屋根全体を保護する役割を果たします。

今回は「瓦」について、材料や形状、瓦のメンテナンス方法、そして「ガイドライン工法」について幅広く解説します。

瓦の材料・製造方法の違い

瓦とは、建物の屋根を保護するために使われる板状の屋根材で、耐久性や断熱性に優れているのが特徴です。

瓦は、材料や製造方法・形状によって主に「粘土瓦」と「セメント瓦」に分かれます。

粘土瓦

古くから多くの地域で使われてきた伝統的な瓦で、一般的に「瓦」といえばこの粘土瓦を指し、粘土を成型・乾燥して作られます。

その後、釉薬をかけたり、燻化させたりすることで、私たちがよく見る瓦になります。

以下は、製造方法別の粘土瓦の種類です。

| 瓦名 | 製造方法 |

|---|---|

| 釉薬瓦(陶器瓦) | 釉薬をかけて色付けされた瓦で、色やツヤが豊富。 焼成時に釉薬が化学反応を起こして色が出ます。 |

| 燻瓦(いぶし瓦) | 焼成後に「燻化(くんか)」という工程で窯を密閉し、炭素の膜をつけることで、渋みのある「いぶし銀」の風合いが出ます。 ※釉薬を使わないので、無釉薬瓦の一種といえます。 |

| 無釉薬瓦(素焼き瓦) | 釉薬を使用せず、粘土そのものの色合いや焼き方で色味が出る瓦です。 |

また、特殊な加工を施した瓦(例:練りこみ瓦や窯変瓦)もあります。

セメント瓦

セメント瓦は、セメントと砂を使って成形・塗装される瓦で、1970〜80年代に普及しました。

粘土瓦より安価だったため、多くの住宅に使われていました。

しかし、現在は製造が中止され、耐久性や防水性の課題もあり、新築住宅での使用はほぼ見られません。

以下は、セメント瓦の製造方法です。

- セメントと川砂に水を混ぜてモルタルを作る

- 成型し乾燥させる

- 高温の窯で加熱(焼成)する

- 塗装して完成

川砂は、川の底や河川敷から採れる砂で、海砂と違い塩分や貝殻が含まれていないのが特徴です。

セメントやコンクリートは塩分に弱く、劣化の原因になります。

防水性のないセメント瓦は、雨水の侵入を防ぐために定期的な塗装が必要です。

瓦の形状は3種類

瓦は形状によって、J形、S形、F形の3種類に分けられます。

J形

J形は伝統的な瓦の形で、私たちが一般的に「瓦」と言われたときにイメージする形状の瓦だと思います。

日本の街並みの景観を作ってきた伝統的な形の瓦です。

S形

S形は西洋の建築とともに移入されたデザインと言われ、「Spanish」(スペイン)の「S」に由来する名称です。

写真のように空洞のある丸みを持っているのが特徴です。

F形

F形はフラットな形状をしており、フラットという意味のFから名づけられています。

平板状のデザインのため、全体としてすっきりとした屋根のデザインができあがります。

西洋の感覚のモダンなデザインの建物にしたいときに向いているデザインです。

日本三大瓦って何?

日本伝統の粘土瓦の中には「日本三大瓦」と呼ばれる瓦があります。

三州瓦と石州瓦と淡路瓦で、J形、S形、F形すべての形状が生産されています。

三州瓦

日本最高の生産量を誇る瓦です。

三州というのは愛知県の西三河地方で、この地方で生産される瓦を三州瓦と呼びます。

現在の主要な産地は、愛知県の高浜市、碧南市、半田市です。

石州瓦

石州瓦は、日本第2位の生産量の瓦です。

島根県西部の太田市、江津市、浜田市、益田市で生産されています。

伝統的には赤褐色の瓦ですが、現在は他の色の瓦も生産しています。

淡路瓦

淡路瓦は、兵庫県南部の南あわじ市を中心とした地域で生産されています。

美しい銀色のいぶし瓦の生産が主です。

淡路島では、淡路瓦のモニュメントが多数制作されています。

他の瓦の呼び方がある!?

ここまで解説した瓦の種類分けのほかに、「日本瓦」「和瓦」「西洋瓦」「洋瓦」といった呼びかたで分ける場合があります。

おおよそ以下のような意味で分けられています。

日本瓦

日本で古くから使用されている粘土瓦で一般的に「瓦」と私たちが呼ぶときは日本瓦を言います。

形状はJ形で、「和瓦」も同じ意味です。

西洋瓦

西洋由来のものをさします。

スペイン由来のスパニッシュ型などが代表的なもので、形状はS形とF形、材料の分類でいうとセメント瓦も粘土瓦もあります。

「洋瓦」も同じ意味です。

粘土瓦のメンテナンスの方法は?

瓦屋根のメンテナンス方法は、点検を含めて、3つあります。

粘土瓦|点検

粘土瓦は、高い防水性と耐久性を持っていますが、漆喰や瓦の下のルーフィング(防水シート)が先に劣化します。

築10~20年を目安に、信頼できる屋根工事業者に点検をしてもらいましょう。

ルーフィングの劣化が見つかった場合は、葺き直しで交換します。

また、強風や台風で瓦がずれることがあるので、気になる場合は点検・修理をおすすめします。

このほかに、瓦に苔(コケ)が生えている場合は、高圧洗浄でしっかり洗い流すと除去できます。

粘土瓦|葺き直し

屋根の葺き直しとは、屋根の構造部分(野地板など)を補修したりルーフィングを交換したりしてから、外した瓦を元に戻す工事です。

耐久性が高く、再利用が可能な粘土瓦だからこそできる工事です。

瓦自体に損傷がなく、下地の補修をしたい場合に行うメンテナンス工事です。

粘土瓦|葺き替え

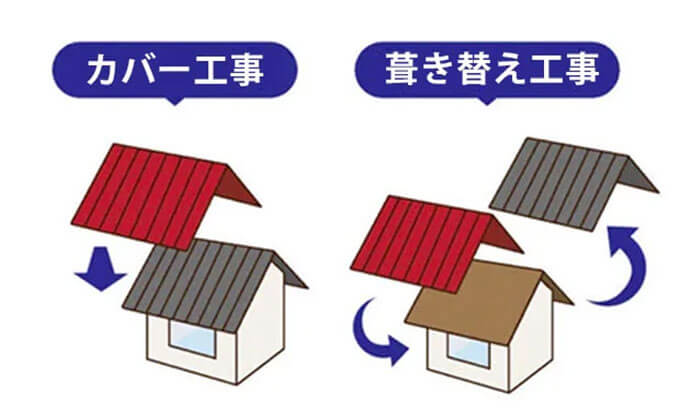

屋根の葺き替えは、今の屋根材を取り外して新しい屋根材に交換する工事です。

瓦屋根だけでなく、スレートや金属、アスファルトシングルの屋根にも対応します。

屋根の上に新しい屋根を重ねるカバー工事も葺き替えの一種とされますが、瓦屋根には設置が難しく、建物への負担も大きいため、おすすめできません。

瓦屋根の葺き替えは、割れやヒビ、欠け、くすみなど老朽化が進んだときに検討するとよいでしょう。

セメント瓦のメンテナンス方法は?

セメント瓦の点検は、10年程度を目安に依頼するのがおすすめです。

粘土瓦とは違い、瓦には防水性が無いため、塗装が防水の役割を担っています。

そのため、10~15年ごとに再塗装が必要となります。

葺き替え工事は、粘土瓦の場合と同様の方法で行われます。

ガイドライン工法とは?

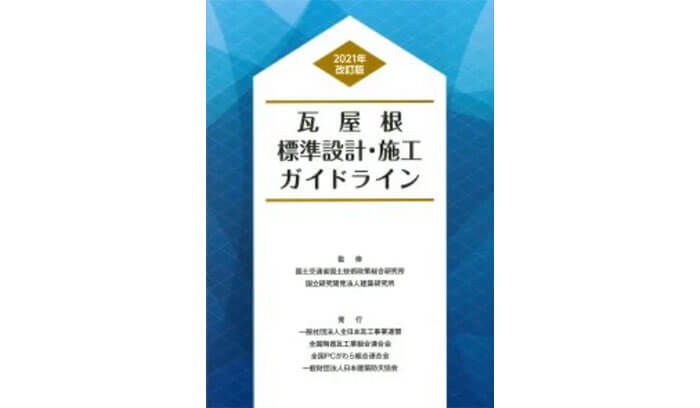

※写真は(一財)日本建築防災協会公式サイトから

瓦屋根の業界で非常に重要な仕様が書かれているガイドラインが「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」(ガイドライン工法)です。

このガイドラインは、地震や台風などの自然災害に強い瓦屋根をつくるための基準を示したもので、設計・施工の品質を保つうえで欠かせないものです。

ガイドライン工法

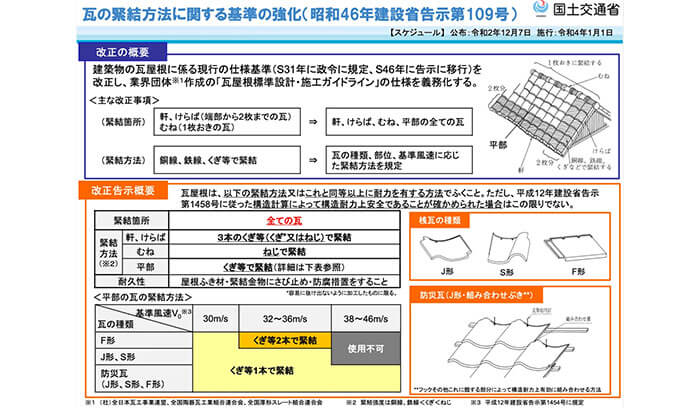

※国土交通省資料「瓦の緊結方法に関する基準の強化(昭和46年建設省告示第109号)」参照(PDF23ページの詳細版はこちら)

※昭和46年建設省告示第109号告示とは「建築基準法施行令第三十九条第二項の規定に基づく屋根ふき材等の構造方法」です。

建築物の瓦屋根に係る現行の仕様基準(S31年に政令に規定、S46年に告示に移行)を改正し、業界団体作成の「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」の仕様を義務化する。

「ガイドライン工法」とは、地震や台風による瓦屋根の被害を防ぐため、平成13年に業界団体が定めた施工基準です。

技術基準や施工・診断・改修方法がまとめられたもので、国の機関も監修しています。

令和元年の房総半島台風では、ガイドライン工法で施工された屋根はほとんど被害がなかったことが確認されています。

令和4年1月以降、新築などの工事では、この工法に基づいた施工が義務化されました。

告示基準改正のポイント

瓦屋根に関する改正のポイントは、以下のとおりです。

| 対象となる屋根 | 粘土瓦・セメント瓦の「瓦屋根」 |

|---|---|

| 緊結が必要な箇所 | 軒(のき)/ けらば(屋根の端)/ 棟(むね) → 全ての瓦を緊結 |

| 緊結方法の変更 | 旧:銅線・鉄線・釘 新:ネジ・釘(※ネジ推奨) ※ 緊結強度:銅線・鉄線 < 釘 < ネジ |

また、ガイドライン工法は令和2年に改訂されており、この改正告示にすでに対応済みです。

改訂版では、改正告示の基準を補完する工法や仕様の強化が図られ、解説書としての役割も担っています。

ガイドライン工法について、以下の記事で紹介しています。

ガイドライン工法の義務化の内容や緊結箇所、棟部の納まりを画像付きで解説していますので、ぜひご覧ください。

まとめ

瓦には、粘土瓦やセメント瓦など、材料や製造方法によってさまざまな種類があります。

また、J形・S形・F形といった形状の違いや、三州瓦・石州瓦・淡路瓦など地域ごとの見られます。

瓦は耐久性に優れていますが、長く使い続けるには定期的な点検やメンテナンスが大切です。

粘土瓦は、割れやズレの確認、葺き直しや葺き替えが必要になることがあり、セメント瓦は塗装による防水対策が重要です。

また、施工の安全性や品質を守るためにガイドライン工法や告示基準の改正も進められています。

適切な瓦の選択と定期的な点検・メンテナンスを行って、安心して長く住まいを守りましょう!