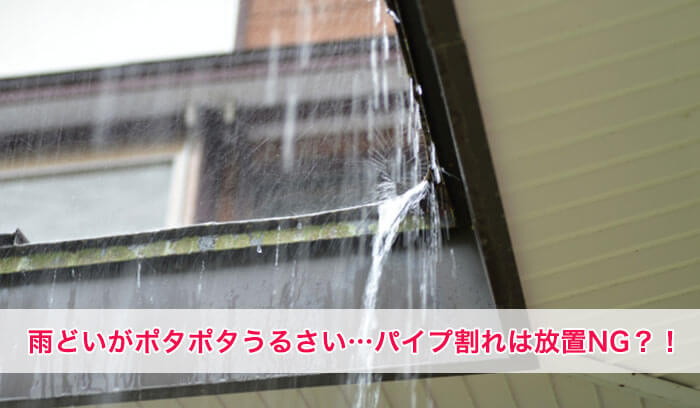

雨どいがポタポタうるさい・・・雨どいのパイプ割れは放置NG!応急処置や修理方法、費用の目安を解説します!

屋根から流れる雨水を受け止め、建物を雨から守る大切な役割を果たすのが「雨どい」です。

しかし、パイプの割れやズレを放置すると、雨水が外壁を伝ってポタポタと流れ落ち、外壁の腐食やカビ、建物全体の劣化を引き起こすことがあります。

今回の記事では、雨どいのパイプが割れてしまう主な原因から応急処置の方法、修理費用の目安まで分かりやすく解説します。

雨どいのトラブルを予防するためのメンテナンス方法も紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

雨どいの構造

雨どいは、屋根の雨水を集めて地面まで安全に流すためのパイプのことです。

「軒どい(屋根の端)」「縦どい(壁に沿う縦のパイプ)」「集水桝(軒どいと縦どいの間で水を集める部分)」など、複数の部材で構成されています。

この部材を建物に合わせて組み合わせることで、雨どいが完成し、雨水をスムーズに排水できるようになります。

それぞれの役割や仕組みを知っておくことで、破損の原因や修理方法をより正しく理解することができます。

「雨どい」の基本構造や仕組み、素材やメンテナンス・修理費用について、こちらの記事で紹介しています。

また、「縦どいと竪どい」の違いや各部材の形状・素材など、こちらの事で詳しく紹介しています。

雨どいが割れる主な原因

雨どいは、さまざまな原因でひび割れや破損が起こることがあります。

ここでは、雨どいが割れてしまう主な原因を4つ紹介します。

経年劣化による破損

雨どいは屋外に設置されているため、日々紫外線や雨風にさらされ続けています。

特に、樹脂製(プラスチック)の雨どいは、時間とともにひび割れが起こりやすくなります。

設置から10年以上経過している場合は、劣化による破損が起きやすい状況になります。

台風や強風など自然災害による影響

台風や強風によって雨どいが揺さぶられ、接続部に負担がかかったり、飛来物が当たって破損することがあります。

特に風の多い地域では、金具の緩みや歪みが生じ、水の正常に流れず、雨水があふれるトラブルも起こりやすくなります。

また、自然災害により破損した場合は、火災保険を利用して修理費が補償される可能性もあります。

以下の記事では、火災保険が適応される被害例や実際に火災保険を利用して当社で行った施工事例を紹介しています。

雪や凍結による圧力

寒い地域や積雪量が多い地域では、雪や氷の重みで雨どいに負担がかかり、ひび割れや変形を起こすことがあります。

軒先に長く氷柱(つらら)ができる家では、その重みで雨どいが曲がったり外れたりします。

また、凍結は目に見えづらいため破損してから気づくケースも多く、冬の終わりごろには、雪解けによる損傷にも注意が必要です。

雪で雨どいが破損した際の対応や対策を、以下の記事で詳しく解説しています!

施工不良や接続部の緩み

雨どいの取り付けが不十分だと、接続部に負荷がかかりやすく、隙間やひび割れが生じることがあります。

また、雨どいの勾配(傾斜)が適切でない場合、雨水が雨どいに滞り、劣化や破損の原因になります。

そこに強風や積雪などの外的要因が加わると、弱くなっていた部分から一気に破損することもあります。

施工直後でも問題が起こることがあるため、業者選びは慎重に行うことが大切です。

雨どいの破損を放置すると起こるトラブル

雨どいの破損をそのままにしておくと、見た目が悪くなるだけでなく、建物自体に深刻なダメージを与えることがあります。

雨水の流れが乱れることで、外壁・基礎・周囲の環境にまで悪影響が及ぶ可能性もあるため、早めの対処が大切です。

外壁の腐食・シミ・カビの発生

雨どいが破損していると、雨水が外壁を伝って流れ落ち、シミや黒ずみの原因になります。

湿気がこもることで、カビやコケが発生し、見た目も悪化、外壁材の腐食に繋がることもあります。

外壁の変色や汚れが目立つ場合は、雨どいの異常を疑うサインです。

基礎部分の劣化や家の寿命低下

雨どいの割れや外れを放置すると、雨水が地面に直接落ちてしまい、建物の基礎周りに水が溜まりやすくなります。

その結果、コンクリートや地盤の劣化、床下の木材が腐食、シロアリ被害など、建物全体の耐久性が低下する原因になります。

見えない部分だからこそ、早めの点検がとても大切です。

隣家や敷地外への水の流出トラブル

雨どいが割れたり外れたりすると、雨水が想定外の方向へ流れ、隣家や道路に水が飛び散ることがあります。

特に台風や大雨の際は、短時間で大量の水が流れ、被害や近隣トラブルが拡大しやすくなります。

知らないうちにご近所に迷惑をかけてしまう前に、日頃から雨どいの状態をチェックしておくことが大切です。

業者に依頼?自分でDIYする?

雨どいが割れたり外れたりしたとき、「自分で直せるのかな?それとも業者に頼むべき?」と迷う人は多いと思います。

結論からいうと、破損した範囲と場所によって判断が変わります。

DIYできるケース

接続部分の外れや軽いひび割れなど、部分的なトラブルであればDIY補修が可能です。

市販の雨どい補修テープや防水パテを使えば、応急処置をすることができます。

ただし、脚立を使う際は転倒事故に気を付けるようにしましょう。

業者に依頼したほうが良いケース

雨どい全体のゆがみ、パイプの破損、屋根付近などの高所作業は業者に依頼をしましょう。

専門業者は安全対策を整えたうえで作業し、勾配調整や部品交換も正確に行ってくれます。

無理で自分で直そうとすると、かえって被害を広げることもあるので注意が必要です。

自分でできる応急処置方法

業者を呼ぶまでの間、応急処置をしておくことで、被害の拡大を防げます。

放置すると、雨水が外壁や基礎に流れ込み、建物へのダメージが進行してしまうため、できる範囲で早めに対処しておくのがポイントです。

ひび割れ部分の補修

小さなヒビには、防水テープや屋外用コーキング剤を使って補修します。

まず、割れた部分を綺麗に拭き取り、水分や汚れを除去したうえで、テープをしっかり貼り付けます。

雨水の流れる方向に沿って貼ると、剥がれにくくなります。

外れた接続部分の応急処置

接続部分が外れてしまった場合は、再度差し込んで仮止めします。

ズレがひどい場合は、針金やビニールテープで軽く固定するだけで応急処置が可能です。

雨どい修理の費用相場

実際に業者へ依頼する場合、「費用がどれくらいかかるか」という点が一番気になると思います。

修理の範囲や使用する部材によって金額は変わりますが、一般的な目安を知っておくことで、見積もり時の参考になります。

部分補修の場合

割れや外れなど一部修理であれば、5,000~15,000円程度が目安です。

テープ補修や接続部の交換など、軽微な作業で済む場合は比較的安く抑えることができます。

全体交換の場合

雨どい全体を交換する場合は、部分補修に比べて費用が大幅に高くなる傾向があります。

その理由は、足場の設置が必要になるからです。

足場の設置費用は、建物の大きさや形状によって異なりますが、10~30万円程度かかるのが一般的です。

そのため、雨どいの素材や施工範囲によって、合計で20万円以上かかるケースも少なくありません。

「足場って本当に必要?」「足場を立てずに脚立で作業できないかな?」と疑問に感じる人も多いと思います。

そんな疑問を、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください!

複数の業者から見積もりを取ることで、相場感をつかむことができます。

同じ工事内容でも料金設定が異なることはよくあるため、2~3社程度の比較がおすすめです。

雨どいトラブルを予防するためのメンテナンス

修理が完了しても、定期的な点検を怠ると再びトラブルが発生することがあります。

雨どいは、常に外気にさらされる部分なので、「予防」が何よりも大切です。

定期点検を行う

年に1~2回は、目視で雨どいの状態をチェックしましょう。

落ち葉やゴミの詰まり、接続部のズレ、サビや変色などを確認し、異常があれば早めに対処します。

清掃を行う

落ち葉や土が詰まると、雨水が正常に流れずオーバーフローの原因になります。

定期的に雨どい内部の掃除をして、水が正常に流れるか?詰まりがないか?の確認をしましょう。

雨どい清掃は、業者に依頼をしても比較的安く対応してくれることが多く、1箇所5,000円~で可能な場合もあります。

また、雨どいに落ち葉やゴミが溜まるのを防ぐ「雨どいネット」という商品があります。

こちらの記事で、詳しく紹介しています。

台風・大雨の前後に確認する

季節ごとの自然災害前に点検しておくことで、破損リスクを減らすことができます。

特に、冬場は雪の重み、夏場は台風の風圧に注意をし、雨どいを支えている金具の緩みなども見逃さないようにしましょう!

まとめ

雨どいの破損は、一件小さなトラブルに見えても、放置すると外壁の腐食や建物の劣化など、大きな被害につながることがあります。

軽度のひび割れは応急処置で対応できますが、安全性や耐久性を考えると、早めの業者依頼が安心です。

定期的なメンテナンスを心がけて、大切な住まいを長く守りましょう。