トタンとガルバリウム鋼板の違いや見分け方は?最新の金属屋根材も紹介します!

トタンとガルバリウム鋼板は、いずれも金属屋根材として多くの建物に使われています。

特に、ガルバリウム鋼板は、国内販売開始から約40年が経過し、現在では金属屋根の出荷量全体の94%(※)を占める圧倒的なシェアを誇っています。

この記事では「トタン」と「ガルバリウム鋼板」について解説します。

両者の違いや見分け方、鋼板?めっき?最新の金属屋根材は?といった疑問も解説しています。

※(一社)日本金属屋根協会の統計による2020年の出荷トン数

トタンとガルバリウム鋼板の違い・見分け方

はじめに、「トタン」と「ガルバリウム鋼板」の違いと見分け方について解説します。

トタンとガルバリウム鋼板の違い

トタンとガルバリウム鋼板は、どちらも「鋼板」に金属メッキを施した建材のことです。

その違いは、鋼板そのものではなく、表面に施されているメッキの種類にあります。

- トタン:鋼板に亜鉛めっきを施したもの

- ガルバリウム鋼板:鋼板にアルミニウム・亜鉛合金めっきを施したもの

このめっきの違いにより、耐久性や防錆性能に大きな差が生まれます。

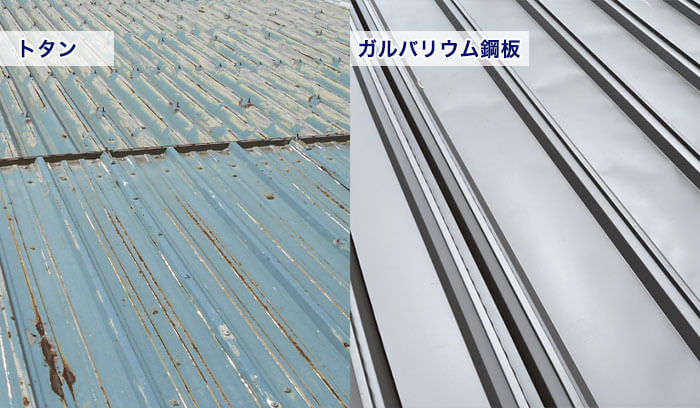

トタンとガルバリウム鋼板の見分け方

では実際の屋根や外壁が、トタンなのかガルバリウム鋼板なのか、どのように見分ければいいのでしょうか?

以下のポイントをチェックしてみてください。

ガルバリウム鋼板は、トタンに比べて約3~6倍の耐久性があると言われています。

そのため、サビが出ているかどうかは、大きな見分けポイントになります。

たとえば、屋根の傷んだ部分に赤サビや広範囲の腐食が見られる場合は、トタンの可能性が高く、ほとんどサビが見られない場合は、ガルバリウム鋼板かもしれません。

ガルバリウム鋼板は、グレーやシルバー系の光沢を持つものが多く、やや高級感のある印象です。

一方で、トタンはやや鈍い光沢で、昔ながらの建物に多く使われている傾向があります。

- トタンが安定供給されるようになったのは1953年(昭和28年)頃

- ガルバリウム鋼板が登場したのは1982年(昭和57年)

そのため、1982年より前に施工された屋根であれば、トタンの可能性が高いと言えます。

見分けが難しい場合は専門業者に相談を

見た目やサビの有無である程度の判断はできますが、正確な判別は、一般の人には少々難しいかもしれません。

そのため、リフォームや修繕を検討している場合は、信頼できる屋根工事業者に聞いてみるといいと思います。

その際、屋根そのものを見てもらうことに加え、直近の工事の時の見積や図面があれば見てもらうとより正確な判断が可能です。

トタンとガルバリウム鋼板に関する基礎知識

めっきとは?

この記事ではすでに何度か「めっき」という言葉が出てきましたが、そもそも「めっき」とは何なのでしょうか?

めっきとは「鍍金(ときん)」とも呼ばれ、サビの防止や表面の美しさを目的に、物体の表面に金属の薄膜を密着させる処理方法のことです。

めっきの方法は複数ありますが、トタンやガルバリウム鋼板は、溶かした金属に鋼板を浸してめっきする「溶融めっき」が一般的です。

亜鉛を使う場合は「溶融亜鉛めっき」と呼び、亜鉛めっきをするときの一般的な方法です。

なお、溶融めっきは、溶かした金属の中に漬け込む様子から「どぶ漬け」とも呼ばれています。

鉄と鋼、鋼板とは?

「鉄」と「鋼(はがね)」同じもののように感じますが、実は異なります。

鋼とは、鉄に炭素やマンガン、リン、硫黄などを微量に含ませた合金です。

炭素の含有量によって次のように区別されます。

- 鉄:炭素量が0.02%未満

- 鋼:鉄に0.02~2.14%の炭素を含む合金

鉄はそのままの状態では脆く酸化しやすく、加工にも適さないため、一般的に流通することはほとんどありません。

私たちが日常的に目にするのは、炭素などを添加して性質を調整した「鋼(はがね)」です。

鋼は炭素の含有量が増すほど硬くなりますが、その一方で粘り強さが低下し、折れやすくなるという特性を持ちます。

「鋼板(こうはん)」とは、この鋼を板状に加工したものを指します。

金属屋根材の製造には曲げ加工が伴うため、適度な粘りと加工性を備えた、炭素量が調整された鋼板が使用されます。

ガルバリウム鋼板が示す屋根材の出荷動向

金属屋根材の9割がガルバリウム鋼板

(一社)日本金属屋根協会による統計によると、2020年時点で金属屋根材全体の出荷量の94%をガルバリウム鋼板が占めており、圧倒的なシェアを誇っています。

| 素材名 | 2020年 | シェア |

|---|---|---|

| 亜鉛鉄板 | 6,190t | 1% |

| カラー亜鉛鉄板 | 13,129t | 3% |

| 塗装5%アルミめっき鋼板 | 2,662t | 0% |

| 55%アルミめっき鋼板 | 101,567t | 94% |

| 塗装55%アルミめっき鋼板 | 276,903t | 上記と同じ94% |

| カラーアルミ | 238t | 0% |

| 合計 | 401,824t | 100% |

※(一社)日本金属屋根協会の統計数値から作成。金属屋根の出荷動向。シェアは整数%以下切捨てのため合計が100%にならない。

屋根材全体でも主流は金属屋根材

同協会の調査によると、屋根材全体の出荷量を平方メートルに換算した場合、金属屋根材が60%以上を占め、特にガルバリウム鋼板が主流となっていることが分かります。

| 素材名 | 2020年 | シェア |

|---|---|---|

| 金属屋根材 | 50,228千㎡ | 60% |

| 厚型スレート | 1,321千㎡ | 1% |

| 波型スレート | 1,032千㎡ | 1% |

| 粘土瓦 | 16,948千㎡ | 20% |

| 化粧スレート | 13,222千㎡ | 15% |

| 合計 | 82,751千㎡ | 100% |

※(一社)日本金属屋根協会の統計数値から作成。各種屋根材の出荷動向。金属屋根は8kg/m2の換算値で算出されている。シェアは整数%以下切捨てのため合計が100%にならない。

トタンとは?

「トタン」とは、鋼板に亜鉛めっきを施した建築資材の俗称です。

正式には「亜鉛めっき鋼板」と呼ばれており、主に屋根材や外壁材、雨どいなどに使用されてきました。

トタンの構成と特徴

トタンは、鋼板よりもサビやすい亜鉛を先にサビさせることで、鋼板自体を守る仕組みを持っています。

これは、亜鉛の「犠牲防食作用」と呼ばれ、亜鉛が溶けだすことで保護被膜を形成し、鋼板のサビを防いでいます。

しかし、環境や年数により亜鉛が徐々に失われていくと、保護力が落ちてしまい、鋼板自体がサビてしまうようになります。

トタンの用途とメリット

- 安価で手に入りやすい

- 一定の耐食性がある

- 加工がしやすく施工も比較的簡単

こうした理由から、住宅の屋根や外壁などに広く使われてきました。

トタンの歴史

国内では、1906年(明治39年)に官営八幡製鐵所(現在の日本製鉄)で始めて製造されました。

その後、1953年(昭和28年)に同製鉄所で「連続式亜鉛めっきライン」という製造方式を開始し、大量生産・安定供給が可能となりました。

トタンの語源

「トタン」の呼び名には、いくつかの説があります。

有力な説のひとつには、ポルトガル語で亜鉛のことを「ツタンナガ(tutanaga)」と呼んだことから、それが日本に伝わり「トタン」と呼ばれるようになったというものです。

ちなみに、現在のブラジルポルトガル語(ブラジルのポルトガル語では亜鉛のことを「ズィンコ(zinco)」と呼ぶそうです。

ガルバリウム鋼板とは?

ガルバリウム鋼板とは、アルミニウム・亜鉛合金めっきが施された鋼板のことを指します。

略して「ガルバ」と呼ばれることもあり、現在の建築業界で非常に人気のある金属素材です。

ガルバリウム鋼板の構成

ガルバリウム鋼板のめっき成分は、以下のような質量比で構成されています。

- アルミニウム:55%

- 亜鉛:43.4%

- シリコン:1.6%

これは、JIS規格の「JIS G 3321:溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板」で規定されています。

ガルバリウム鋼板の開発

ガルバリウム鋼板は、アメリカのベスレヘム・スチール社によって1972年に開発されました。

国内では1982年(昭和57年)に、現在の日鉄鋼板(日本製鉄グループ)が製造・販売を開始しました。

ガルバリウム鋼板の耐久性と用途

ガルバリウム鋼板は、トタンの約3~6倍の耐久性を持つと言われており、非常にサビに強いのが特徴です。

これは、アルミニウムが持つ防錆性に加え、亜鉛の犠牲防食作用も発揮されるためです。

また、ガルバリウム鋼板は、以下のようなさまざまな分野で活用されています。

- 一般住宅の屋根材・外壁材

- 農業用施設

- 産業施設・産業機器

- 電気機器

- 輸送機器など・・・

ガルバリウム鋼板の語源

「ガルバリウム鋼板(Galvalume)」という名前の語源は、亜鉛めっきを意味する「galvanize(ガルバナイズ)」と「アルミニウム(aluminum)

組み合わせて作られた造語です。

「ガルバリウム鋼板」は、開発したアメリカの会社(ベスレヘム・スチール社)によって商標登録されています。

ガルバリウム鋼板の性能と注意点

耐震性向上、カバー工事が可能

ガルバリウム鋼板は、他の屋根材と比べて非常に軽量です。

| 屋根材 | 1m²あたりの重さ |

|---|---|

| ガルバリウム鋼板 | 約5kg |

| 化粧スレート | 約20kg |

| 粘土瓦 | 約60kg |

このため、粘土瓦のような重い屋根からガルバリウム鋼板に葺き替えによって屋根の重量を軽くし、建物の耐震性を向上させることが可能です。

また、軽量であることから、既存の屋根材を撤去せず、その上から新たな屋根材を重ねる「屋根カバー工事」の施工も可能です。

屋根カバー工事ついて詳しく知りたい人は、こちらの記事をぜひお読みください。

ガルバリウム鋼板設置・使用上の注意点

ガルバリウム鋼板は、耐久性があり軽量といった特徴を持ち、幅広く使われています。

しかし、ガルバリウム鋼板も完全無欠なものではなく、設置や使い方を間違えると、トタンよりも早く腐食するケースがあります。

以下の重要な注意点を守ることが大切です。

上記の3つは、守らないとガルバリウム鋼板の耐食性が確保できず、場合によってはトタンよりも腐食しやすくなることがあります。

※赤色の部分をホースなどを使って水洗いする。

外壁での使用時の注意です。

軒下など雨が当たらない場所は、塩分や酸性物質が残りやすくサビや黒ずみが発生しやすいです。

水漏れに注意しつつ、定期的に水で洗い流しましょう。

「電色現象」と呼ばれるもので、異なる種類の金属同士が接触すると、サビやすい金属の腐食が早く進んでしまう現象です。

屋根の上にネジや針金など放置すると、サビが屋根にうつってしまう現象です。

ネジや金属部材は放置せず、こまめに片付けるようにしましょう。

ガルバリウム鋼板についてさらに詳しく知りたい人は、こちらの記事をぜひお読みください。

最新の金属屋根材

最新の金属屋根材は、いずれもガルバリウム鋼板の技術をベースに開発されています。

ここでは代表的な2つの製品を紹介します。

「SGL(エスジーエル)」|日鉄鋼板(株)

※SGLを採用しているケイミュー社のスマートメタル

2013年に日鉄鋼板が「次世代ガルバリウム鋼板」として商品化したのが「SGL」です。

この「SGL」は、ガルバリウム鋼板にマグネシウムを2%添加することで、耐食性が通常のガルバリウム鋼板の約3倍に向上しています。

「SGL」の名称は、「S」Superior(上質な)、Special(特別な)、Super(超越した)など、優れた特性を示す言葉の頭文字に多くでてくることから、ガルバリウム鋼板を表す「GL」を組み合わせて、「優れたガルバリウム鋼板」を想起させる「SGL」と表現しています。

さらに、SGLは各種の塗装と組み合わせた商品展開もされています。

「ガルフレックス」|JEF鋼板(株)

JEF鋼板では、ガルバリウム鋼板自体の耐食性は十分に高いと考え、耐食性の向上ではなく、曲げ加工の課題解決に特化した独自の技術を開発しています。

ガルバリウム鋼板は、曲げ加工によってめっきに亀裂が生じやすい問題がありますが、JEF鋼板はめっき皮膜の構造を制御して軟らかく技術を独自に開発し「ガルフレックス」仕様という名称で呼んでいます。

ガルフレックスにより、曲げ加工部分も平坦部分と同等に近い耐食性を維持し、加工性も向上しています。

まとめ

今回は、トタンとガルバリウム鋼板の違いや見分け方、最新の金属屋根材などについて紹介しました。

- ガルバリウム鋼板は金属屋根の主流素材で、出荷量の約94%を占めている。

- 表面に施された「めっき(鍍金)」加工により、サビに強く耐久性に優れている。

- トタン屋根との見分け方は「サビ方」や「表面の見た目」「設置された時期」などがある。

- ガルバリウム鋼板は軽量で建物への負担が少ないため、既存屋根に重ねるカバー工法に向いている。

- 近年では、さらに進化した屋根材(例:SGLやジンカリウム鋼板)も登場している。