雨樋とは?雨樋の仕組みや素材・メンテナンス・修理費用など雨樋の全てが分かります!

あまどい(雨樋)って聞いたことありますか?

聞いたこともないという人もいれば、聞いたことあるけれど何か分からないという人もいると思います。

この記事では、雨どいの歴史から構造・素材・メンテナンスまで詳しく、でも簡単に紹介します。

これを見るだけで雨樋の全てが分かります。

雨樋(あまどい)とは

あまどい(雨樋)とは、屋根の軒先に設置されているパイプのようなものです。

この雨樋があることで、屋根に降った雨水を集めて、地面の排水口まで運び、うまく排水することができます。

もし、雨樋がなかったら?

もし、雨樋がなければ、屋根に降った雨水は約7mの高さから滝のように流れ落ちたり、外壁を伝って、下へ流れます。

そうなると、外壁が汚れて劣化を早めることに繋がり、外壁にひび割れがある場合はそこから水が侵入する可能性もあります。

その他にも屋根の下の地面は穴が空いて、建物の土台に影響を与える恐れがあったり、雨による騒音問題が発生したりと雨樋がなかった場合に発生する問題はいくつかあります。

それらの問題を回避するために雨樋は今でも必要とされています。

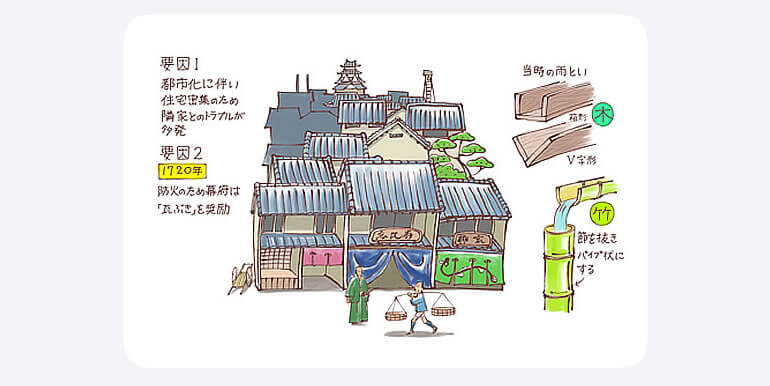

雨樋の歴史

一般的な昔の日本の屋根は、有名な白川郷にある茅葺き屋根がほとんどを占めていました。

茅葺き屋根の性質として屋根自体が水を吸収していてくれていたこともあり、当時の雨樋は飲料水や生活用水として貴重であった雨水を、屋根から水槽に導く「上水道」の役割をしていました。

江戸時代に商業が盛んになり、都市部(江戸、大阪、京都など)に人口が集中し、住宅も密集して隣家とのスペースが近くなります。

その時に発生したトラブルが隣家の雨水が流れてくる・雨水が跳ね返って壁を汚す・住宅の柱の根元や土台が腐ったり、傷んだりという事象が起こるようになりました。

さらに茅葺き屋根は、火災に弱く、一度出火すれば周囲の屋根へと火災が広がり、町中が火の海になることが増えたため、幕府は1720年に防火のために民家の屋根を「瓦ぶき」に変えるよう推進しました。

瓦屋根が一般的に普及するようになると、現在と同じように雨樋が屋根の雨水の排水としてが使われるようになりました。

※雨樋が現在のように屋根の雨水を排水する雨樋として、日本に現存する最古のものは、奈良時代(733年)に建立された東大寺三月堂の木製だそうです。

参考記事:Panasonic 雨といなるほど大百科

https://sumai.panasonic.jp/amatoi/naruhodo/history1_1.html

雨樋の呼び方・書き方

あまどいには、様々な呼び方や書き方があります。

漢字では「雨樋」と書きますが、「樋」という漢字の馴染みがないため、「雨どい」と記載する記事や広告なども多いです。

呼び方は「あまどい」「あまとい」の他に「とゆ」や「とよ」と呼ばれることもあります。

「とい」が訛って「とゆ」や「とよ」と呼んでいた世代もあり、その名残りで雨樋のことを「とゆ」や「とよ」と呼ぶ人もいます。

意味は同じなので、どの呼び方・書き方でも間違いではありません。

雨樋はどうやって作られている?

雨樋は、大きく分けて軒樋(のきどい)と竪樋(たてどい)分けられており、どちらもプラモデルのように様々な部品のパーツを組み合わせて作られています。

軒樋(のきどい)とは

軒樋は、屋根と並行になるように設置されている雨樋のことです。

この軒樋が屋根に降った雨水を受け止めて、竪樋に繋がる集水桝(しゅうすいます)まで水を流してくれます。

軒樋に使われる主な部材は以下です。

| 画像 | 部材名 |

|

①軒樋(のきどい)

半円型や角型などの3.6m(1本)の長さがある部材です。 |

|

②軒継手(のきつぎて)

軒樋と軒樋を繋ぐための部材です。 |

|

③止まり(とまり)

軒樋の両端から水が流れ出てしまわないように防ぐための部材です。 |

|

④軒曲がり(のきまがり)

軒樋を屋根の曲がり角に合わせて設置するために使う部材です。 |

|

⑤軒樋金具(のきどいかなぐ)

軒樋を固定するための金具で、正面打ち・横打ち・打ち込みなどの種類があります。 |

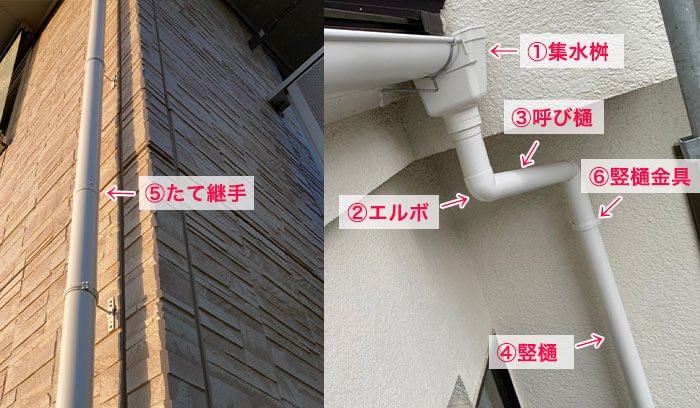

竪樋(たてどい)とは

竪樋は、集水桝から縦に設置されている雨樋で、地面と垂直に伸びています。

この竪樋が集水桝で集められた雨水を地面の下水へ流してくれます。

竪樋に使われる主な部材は以下です。

| 画像 | 部材名 |

|

①集水桝(しゅうすいます)

軒樋(のきどい)で受け止めた雨水を集めるための部材です。 |

|

②エルボ

画像のようにL字に曲がった形の部材です。 |

|

③呼び樋(よびとい)

集水桝と竪樋を繋げるために竪樋を適切な長さに切ったものです。 |

|

④竪樋(たてどい)

配管のような筒状の円形や四角形の2.7m(1本)の長さがある部材です。 |

|

⑤たて継手(たてつぎて)

竪樋と竪樋を繋ぐための部材です。 |

|

⑥竪樋金具(たてどいかなぐ)

竪樋を固定するための金具で、でんでんと呼ぶ人もいます。 |

竪樋についてもっと詳しく知りたい人はこちらもご覧ください。

雨樋の形状や素材は、どんなものがあるだろう?

雨樋には、様々な種類の雨樋があり、それぞれの形状や素材によって、特徴・メンテナンスのしやすさ・修理費用などが変わります。

雨樋の形状

以下は、雨樋の形状についてまとめました。

| 画像 | 形状 |

|---|---|

|

半円型・丸どい

現在、最も使われているスタンダードな形の雨樋でどこの住宅にも使われているので、価格も安価です。 |

|

角型・角どい

半円型に比べて、雨水を多く溜めることができるので、降水量が多い地域でよく使われていました。 |

|

特殊型

通常の雨樋とは形が異なり、雨水だけが軒樋に流れるように設計されています。 |

|

リバーシブル

前面は「丸」、背面は「角」の形状を持っているリバーシブル雨樋です。 |

内どいってどんなもの?

上記の画像のようなものを見たことはありませんか?

これは内どい言うもので、近年、増えてきたマンションのような四角い一軒家(陸屋根)で設置されています。

陸屋根以外では、以下の写真のような雨樋は見たことありませんか?

これも内どいです。

内どいは、屋根の外側に付けられる雨樋とは違い、屋根や壁などの内側に付けられた外から見えない樋全般のことを言います。

そのため、陸屋根の樋も一般的な三角屋根に設置されている樋も、どちらも内どいの仲間です。

一般的な三角屋根の内どいは、簡単にいうと角型の雨樋の上に水が通れるだけの穴を開けた金属の板を載せて蓋をしているだけの仕組みです。

この内どいで有名な雨樋が元旦雨樋です。

元旦雨樋は、どんな屋根にも取り付けが可能で、雨樋の困りごとである枯葉のつまりや台風・雪による破損なども緩和されるそうです。

また、屋根と一体化して見えるので、外観をスッキリに見せることができます。

価格は張りますが、毎年枯葉が詰まって掃除をしている人や雨樋の見た目がちょっと嫌と思っている人は、内どいの設置を検討してみてはいかがでしょうか?

雨樋の素材と特徴

以下は、一般住宅で使用される雨樋の素材について、その特徴などをまとめたものです。

| 画像 | 素材 |

|---|---|

|

硬質塩化ビニール製

硬質塩化ビニールは、塩化ビニール樹脂を原料にした素材で最もポピュラーな雨樋の素材です。 |

|

ガルバリウム製

ガルバリウムは、屋根材でも使われる素材でサビにくく、耐久性に優れた金属です。 |

|

銅製

銅製は、数ある金属の中で加工がしやすく、腐食をしにくいとされている素材です。 |

|

ステンレス

ステンレスは、鉄に様々な金属を加えて作られているため錆びにくく、耐久性に優れている素材です。 |

雨樋の修理が必要なタイミングは、どんな症状が現れたとき?

一般的な雨樋は、約15年〜20年くらいで寿命を迎えると言われています。

そのため、約15年〜20年間、一度も雨樋のメンテナンスをしたことがないという人は、雨樋が寿命を迎えて壊れてしまう前に業者へ連絡しましょう。

また、雨樋は雨が降ったタイミングやその次の日などに簡単に異変に気づくことができる箇所なので、1年に一度で構いません。

いつもと違うところはないかなと、上を見てみましょう。

そのときに以下のような症状を見つけたら、雨樋の修理が必要なタイミングです。

枯れ葉などのゴミが詰まって、軒樋から水が溢れ出る

雨樋は、雨水以外にも枯れ葉、泥、瓦の破片、風で飛ばされてきた浮遊物などが雨樋に入ってしまいます。

それが集水桝に溜まって詰まりの原因となり、竪樋に流れきれない雨水が軒樋から溢れ出てしまいます。

軒樋から溢れ出してしまった雨水は、お隣さんの家にかかってしまったり、壁に当たって汚れてしまったり、住宅の土台の劣化を早めてしまうことに繋がる可能性があります。

つまり、冒頭の雨樋とは?で書いた雨樋がない状態と同じことが起こってしまいます。

また、これは私たちが工事をしていて、よく聞く話ですが、雨樋から溢れた雨水がお隣さんのお家にかかって近隣トラブルに発展していると耳にします。

現場で作業しているとお隣さんが出ていらっしゃって、「うちにすごく雨水が入ってきてうるさかったのよ・・よかったわ、修理されるのね」と、仰るパターンが雨樋職人のあるあるの一つとなっています。

このようにならないためにも雨水が軒樋から溢れ出ていたら、業者へ調査依頼をしましょう。

雨樋の歪み

雨樋の歪みは、紫外線による経年劣化が主な理由となりますが、大規模な台風や雪が降ったときに雨樋が歪むことがあります。

雨樋は、集水桝に流れるよう多少の傾斜がありますが、樋自体が真っ直ぐなものなので、滞りなく、スムーズに流れます。

しかし、一度、雨樋が歪んでしまうと、歪んだ箇所が滞りを作って、水たまりができるようになってしまいます。

さらに雨量が多くなると、歪んだ箇所の水たまりから水が溢れるように地面に直接落ちるようになり、雨樋のトラブルが発生してしまいます。

この場合も冒頭の雨樋とは?で書いた雨樋がない状態と同じで、落ちた雨水が跳ねて外壁を汚したり、音が気になったり、お庭の花や木の根を腐らせる原因なるかもしれません。

ただ、雨樋の歪みは下からの目視では分かりにくいため、雨のときに雨樋から水が溢れていたら、業者へ調査依頼をするようにしましょう。

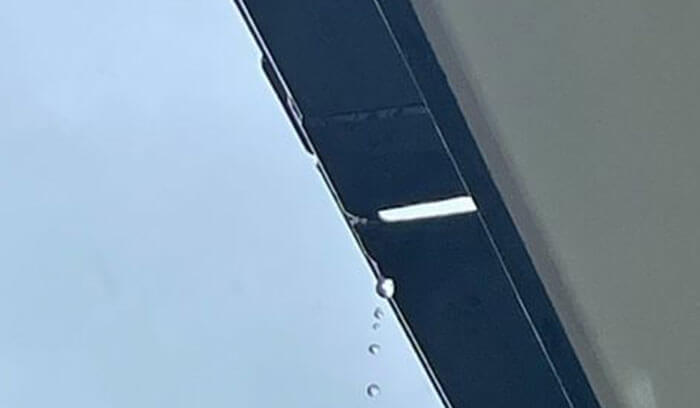

継手の破損やズレ・隙間

継手(つぎて)は、軒樋同士を繋げている部品で、接着剤をつけて取り付けています。

この継手からポタポタと水が落ちてきたり、壊れてしまったり、ズレているように感じたら修理のタイミングです。

継手から上記のような症状が現れる原因は、経年劣化・施工不良の2つです。

もし、業者が施工後、1年も経たないうちに症状が現れたら、施工不良の可能性を疑いましょう。

金具外れ

金具が外れや緩みが起きる原因は、経年劣化や台風などの強い風で雨樋全体がガタガタ揺れたり、雪の重みで金具がその重さに耐えられずに外れてしまうということが考えられます。

雨樋を支えている金具が外れてしまったり、緩んでいることに気がついたら、業者へ連絡しましょう。

雨樋は、金具の上に設置されているものなので、支えている金具が壊れてしまっていたら、最悪の場合、7mの高さから雨樋が落ちてしまいます。

その場合の賠償責任は家主様にあります。

もちろん、台風などの大きな災害だと免責になりますが、そういった場合を除くと基本的には家主様のメンテナンス不十分として責に問われますので、すぐに業者へ依頼し、対策しましょう。

雨樋の破損・欠落

雨樋の破損や欠落は、見てすぐに分かる症状なので、見つけたらすぐに業者へ連絡しましょう。

雨どいの破損や欠落が起きる原因は、経年劣化や台風・雹(ひょう)・雪の自然災害による影響などが考えられます。

自然災害の風・雹(ひょう)・雪で一度で壊れることもあれば、規模は違いますが台風や雪は毎年起こることなので、毎年の積み重ねで壊れることもあります。

数年前での雹(ひょう)では、多くの住宅で雨樋に穴が開いてしまって、火災保険の申請をする人が多くいらっしゃいました。

今回紹介した症状以外に、少しでも気になることがあれば、現地調査を依頼することをオススメします。

雨樋のメンテナンス方法は?費用も教えて!

雨樋のメンテナンス方法には、雨樋掃除・雨樋ネット設置があります。

それぞれ以下で詳しく説明します。

雨樋清掃

雨樋清掃は、雨樋に溜まった枯葉や土・草などを取り除く作業をします。

全て手作業で雨樋のゴミを取っていき、集水桝に詰まっているゴミはトングや専用の機械を使って取り除きます。

その後、水で洗い流して作業完了となります。

費用は、1階の1箇所で5000円〜になり、2階以上になると足場の設営が必要になる可能性があるため、10万円以上になることもあります。

雨樋ネット設置

雨樋ネットは、枯葉などのゴミが雨樋に入らないようにするために設置するネットのことです。

周りに公園があったり、庭に木を植えていたり、家の裏が林だったりなど枯葉が溜まりやすい場所の住宅で選ばれることが多く、雨樋清掃と一緒に雨樋ネットの設置を行う人もいます。

雨樋ネット設置する費用は、低価格が5,000円/m〜になります。

階数が2階以上になったり、設置範囲が長くなったり、足場が必要になる場合は10万円以上になります。

雨樋の修理方法は?費用も教えて!

雨樋の修理方法には、雨樋掃除・雨樋ネット設置があります。

それぞれ以下で詳しく説明します。

コーキング補修

コーキング補修は、コーキング材という乾燥するとゴムのようになる材料を使って補修します。

具体的には、雨樋で欠けている箇所やひび割れ、ポタポタ水が落ちてくる継手部分などにコーキングを塗って、隙間を埋めて、水が落ちないように塞ぎます。

そのほかに外れてしまった部材を一時的に接着するときにもコーキングを使うことがあります。

コーキング補修の費用は、最低価格が5,000円/m〜になります。

階数が2階以上になったり、設置範囲が長くなったり、足場が必要になる場合は10万円以上になります。

雨樋交換

雨樋交換は、今、設置されている既存の雨樋から新しい雨樋へ交換する工事です。

設置されている雨樋を全て交換することも、部分的に交換することも可能です。

ただし、部分的に交換すると本来は存在しなかった部分に余計な継目を作ってしまい、新たに水がポタポタ漏れる箇所を作ってしまうということになるかもしれません。

これから何年この家に住むのかなども考えて、雨樋の全交換か部分交換かを選ぶようにしましょう。

雨樋交換の費用は、長さ・部材の種類・足場設置の有無などによって変わりますが、10,000円〜になります。

雨樋の修理で火災保険が使えること知ってましたか?

火災保険は、民間・共済関わらず、風・雪・雹(ひょう)などの自然災害で壊れた場合も補償されます。

実際に数年前での雹(ひょう)では、住宅で雨樋に穴が開いてしまう事象が発生し、困っている人が多くいらっしゃいました。

その影響で保険会社への申請依頼が殺到し、お金が下りるまで3ヶ月以上かかった人もいらっしゃったようです。

当社でも、当社の火災保険サポートを利用して、申請した方、全てが保険金を下ろして修理をしており、最大で150万円下りた人もいらっしゃいました。

このように雨樋のトラブルで火災保険が使える可能性があるので、直したいけれど費用面がちょっと・・と悩まれている人は、一度、当社にご相談ください。