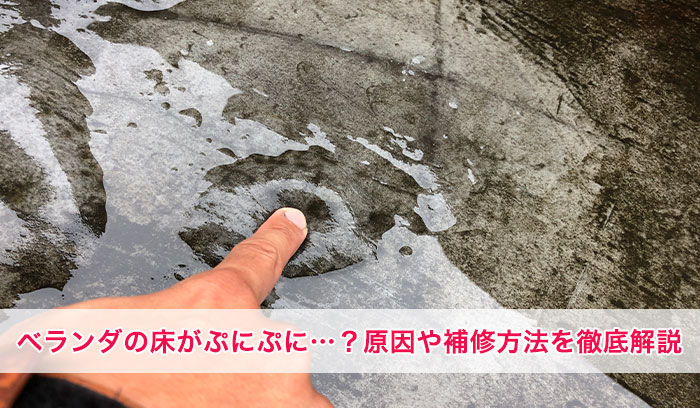

ベランダの床が”ぷにぷに”?原因・放置NGの理由・補修方法や費用の目安を徹底解説!

ベランダを歩いているときに「床がぷにっとしている・・・?」と感じたことはありませんか?

この柔らかい感触は、「防水層の劣化」や「下地の腐食」が始まっているサインかもしれません。

放っておくと、床が沈みこんだり、雨漏りにつながったりと工事が大規模で高額になる可能性があります。

今回の記事では、ベランダの床がぷにぷに(べこべこ)する主な原因や放置するとNGな理由、補修方法、費用の目安など解説しています。

ぜひ最後までご覧ください。

ベランダの床が"ぷにぷにする・・・"これって大丈夫?

- 「ベランダを歩くと、床が柔らかく沈む感じがする」

- 「指で押すと"ぷにぷに"している」

- 「床の中から"べこべこ"と音がする」

- 「歩くと床が"ふかふか"している」

こんな症状がある場合、そのまま放置は危険なサインです。

一見するとただの"見た目の劣化"に思えますが、実は床の中の下地が痛んでいる可能性があります。

実際は、既に内部に雨水が入りこんでいるケースが多いです。

床がぷにぷにする原因とは?

ベランダの床が「ぷにぷに」「べこべこ」「沈む感じ」になるのは、単に表面が劣化しているだけではありません。

多くの場合、防水層の内部やその下地の構造部分に問題が起きているサインです。

ここでは、その代表的な原因を解説します。

防水層の劣化による浮き・剥がれ

ベランダは一年中外気にさらされる過酷な環境にあります。

- 強い紫外線

- 雨・雪

- 気温や温度の大きな変化

- 歩行による摩擦

これらの影響で、防水層は年数とともに劣化し、ひび割れ→剥離を起こします。

防水層にひびが入ると、そこから雨水が防水層の下に入り込みます。

水分は逃げ場がないため、内部に溜まってしまい、「防水層全体が浮いた状態」になります。

この状態でベランダを歩くと、表面と下地の間に"空気(水分)"がある→ぷにぷに(べこべこ)した感触になるという仕組みです。

表面だけでなく、層の内部で劣化が進んでいる状態と言えます。

「ベランダ防水の剥がれ」について、こちらの記事で詳しく解説しています。

下地の腐食

ベランダ防水の下には、建物を支える大切な下地があります。

木造住宅は合板、鉄筋コンクリート住宅ではモルタル・コンクリートが主に使用されています。

防水層にできた隙間やひび割れから雨水が入り、長期間こもってしまうことで、木造の場合、合板が水分を吸収して、最終的に腐食してしまいます。

腐食する流れは、以下の通りです。

- 防水層の劣化

- 雨水が侵入

- 合板がふやけて沈む

- 歩くとぷにぷに(べこべこ)と柔らかい

つまり、ベランダの床に柔らかい感覚がある場合、下地が痛んでいる可能性が非常に高い状態です。

排水不良(排水口の詰まり)

ベランダの床に水が溜まりやすい状態になっていると、内部への水の浸透スピードが一気に上がります。

排水不良が始まる原因は、以下の通りです。

- 落ち葉・砂・洗濯物の糸くずが排水口に溜まる

- 排水口(ドレン)が古く、サビや破損がある

- 床の傾斜(勾配)が不足していて水が流れにくい

ぷにぷにとした感触がある場合、同時に排水状況を確認することがとても重要です。

築年数とメンテナンス歴

ベランダ防水には、耐用年数があります。

| 工法 | メンテナンス目安 |

|---|---|

| FRP防水 | トップコート:5年 再施工:10年~12年 |

| ウレタン防水 | 再施工:8~12年 |

| シート防水 | 再施工:10~15年 |

特に、築10年以上で防水メンテナンスをしていない住宅では、防水層のひび割れや下地が腐り始めている可能性があり、注意が必要です。

放置するとどうなる?

ベランダ床面の「ぷにぷに」や「べこべこ」を放置すると、下地へのダメージが進行していきます。

見た目に大きな変化がなくても、内部ではゆっくりと劣化が進んでいるケースが多いです。

下地の腐食が進み、床が沈んでいく

防水層の下に雨水が入り込み続けると、合板は水分を吸って柔らかくなり、強度を失います。

劣化が進むと、以下の症状が現れます。

- 歩くと沈む範囲が広がる

- ベランダ全体が"ふかふか"した状態になる

- 最悪の場合、床が抜ける危険性がある

室内に雨漏りする可能性がある

防水層から下地、躯体(構造部分)に水が回ると、その水分は室内へ伝わろうとします。

- 天井にシミができる

- 壁紙が浮く

- 窓枠まわりが黒ずむ

このような症状が、見られるようになります。

雨漏りは、表面だけの補修では止まらないため、大規模な修理が必要になります。

雨漏りについて、以下の記事で詳しく紹介しています。

修繕費用が大きくなる

劣化が軽い段階なら、防水層の補修やトップコートの塗り替えで済む場合があります。

しかし、放置して下地が腐食してしまうと、合板の張り替えや下地部分の交換作業、必要に応じて防水層の全面再施工が必要になります。

工事範囲が大きくなると、費用も大きく跳ね上がることになります。

早めに対処することで、結果的に費用は抑えられます。

自分でできる確認ポイント

「床が柔らかい気がする・・・」と思ったら、まずは自分でできる範囲のチェックをしてみましょう。

歩いたときの"感触"を確認する

ベランダをゆっくり歩いて、足裏の感覚を確かめます。

- ぷにっと沈む場所がある

- 一部だけ柔らかい

- 歩く度に「ペコッ」と音がする

これらがある場合は、下地が湿っている可能性が高いです。

一部が柔らかい場合は、雨水の侵入ポイントが近く、全体が柔らかい場合は、劣化がかなり進行し、下地が腐食している可能がかなり高いです。

表面に「ひび割れ」や「膨れ」がないか見る

次は、防水層を目で見てチェックする方法です。

| 状態 | 可能性 |

|---|---|

| 細かいヒビ | 経年劣化の初期サイン |

| 部分的な膨れ | 内部に水が入り込んでいるサイン |

排水口(ドレン)に詰まりがないか確認する

ベランダに設置されている、排水口を確認してみましょう。

- 落ち葉

- 砂・泥・苔・ほこり

- ゴミ

このようなものが詰まっていると、雨水がうまく排水されません。

水が溜まった状態が続くと、蒸発できない水分が内部に侵入し、防水層の劣化や雨漏りの原因になることがあります。

補修・改修方法

ベランダ床の「ぷにぷに」「べこべこ」は、劣化の進行度によって、選ぶべき補修方法が変わります。

軽度→中度→重度の順に解説します。

軽度の場合(表面だけが劣化している)

細かいひびがある

色あせが目立つ

踏んでも柔らかさは感じない

トップコートの塗り替え

防水性能は回復しないため、メンテナンス目的の工事です。

中度の場合(防水層が浮いている・膨れている)

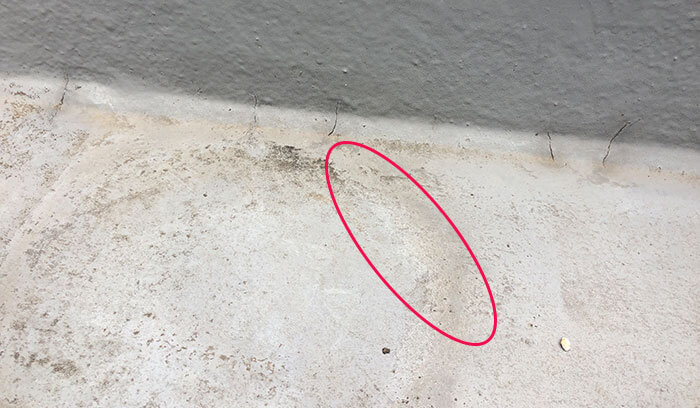

※床面が大きく膨れている

ぷにっとした感触がある

防水面が膨れている

小さな範囲でべこべこする

防水層の再施工

この段階であれば、比較的費用を抑えることができます。

重度の場合(下地が腐食している)

ベランダ床が明らかにべこべこと沈む

触ると柔らかい範囲が広い

室内に雨染みやカビの臭いがする

下地補修 + 防水層の全面再施工+下地大工工事

下地が劣化している場合、表面だけではなく内部から改修する必要があります。

工事にかかる費用の目安

ベランダ床の状態や工法によって費用は大きく変わります。

ここでは、一般的な戸建てのベランダ(3~8㎡程度)を想定した費用の目安をまとめます。

状態別の費用の目安

| 症状のレベル | 症状のイメージ | 行う工事内容 | 費用の目安 |

|---|---|---|---|

| 軽度 | 表面の色褪せ/細かいひび | トップコート塗り替え | 約1.0~2.0万円/㎡ |

| 中度 | 一部がぷくっと膨らむ/ぷにっとする | 防水層の再施工 | 約1.5~2.5万円/㎡ |

| 重度 | 広い範囲が沈む/下地が腐食 | 下地補修/防水層全面再施工 | 約3.5万円~/㎡ |

劣化が進むほど工事の規模が大きくなり、費用も上がりやすくなります。

ぷにぷに・べこべこという感触に気づいた段階で早めに対処するのが、最もコストを抑えるポイントです。

工法別の費用の目安

| 工法 | 特徴 | 費用の目安 | 向いている場所 |

|---|---|---|---|

| FRP防水 | 表面が硬い/耐久性が高い | 約6,000~12,000円/㎡ | 戸建てのベランダに多い |

| ウレタン防水 | 様々な形状に施工可能 | 約5,000~9,000円/㎡ | 出入りや段差が多い場所 |

| シート防水 | 仕上がりが均一 | 約7,000~12,000円/㎡ | 屋上や広いバルコニー |

ベランダの形状・下地の状態・周辺環境によって最適な工法は変わるため、信頼できる業者としっかり話し合うことが大切です。

やねまるでは、ベランダの防水工事を多数行っています。

ぜひ防水工事の施工事例をご覧ください!

まとめ

- ベランダの床がぷにぷに、べこべこするのは、防水層の劣化→水の侵入→下地の腐食が主な原因。

- 放置すると、下地まで腐食して工事の規模が大きくなるため、早めの対処が費用を抑えるコツです。

- 表面だけ劣化→トップコートの塗り替え

- 防水層が浮いている→防水層の再施工

- 下地が腐食している→下地補修/防水層の全面再施工

- 工事費用は、劣化の進行度に比例して増える傾向があります。

- ベランダの状態は見た目だけでは判断しにくいため、不安なときは現地調査で状態を確認してもらうのが確実。